作者提供

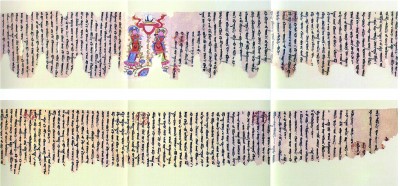

吐鲁番出土粟特语摩尼教徒信札 作者提供

吐鲁番出土的黑人百戏俑 作者提供

吐鲁番出土的一组面食 作者提供

【书中问学】

编者按

2024年底《敦煌学大辞典》(第二版)的出版,系统整合了敦煌学百年硕果,其成功经验也为推动吐鲁番学迈向学术前沿提供了重要契机。紧随其后,《吐鲁番学大辞典》编纂工作于2025年伊始正式启动。该辞典将系统整合吐鲁番学资源,确立其国际学术地位。本期特约北京大学教授荣新江撰文,回顾该辞典的酝酿历程,聚焦吐鲁番学如何在长期积累的基础上实现突破性发展。

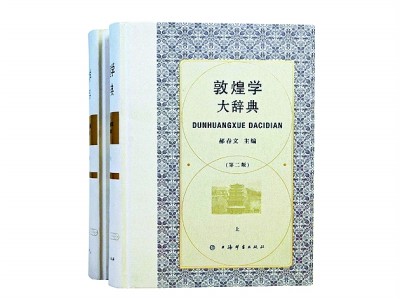

2024年12月,由中国敦煌吐鲁番学会、敦煌研究院、上海辞书出版社三家联合主持,中国敦煌吐鲁番学会名誉会长郝春文教授主编的《敦煌学大辞典》(第二版)由上海辞书出版社出版。2025年1月,在京举行新书发布会。随后,《吐鲁番学大辞典》的编纂工作正式提上议程。

《吐鲁番学大辞典》的编纂构想可以追溯到30多年前。1998年,由中国敦煌吐鲁番学会会长季羡林教授主编、集合了学会和敦煌研究院众多学者共同完成的《敦煌学大辞典》由上海辞书出版社出版,当时学会即有编纂《吐鲁番学大辞典》的动议。2005年至2008年,我带领团队进行新获吐鲁番文献的整理工作时,曾与当地文物局磋商编纂事宜,但限于当时的学术水平,考虑到与敦煌相比,吐鲁番的考古文物要丰富且复杂得多,胡语文献的种类也更加多样,许多语种国内没有专门人才,研究和编纂的难度较大,因此没有动手。

但《吐鲁番学大辞典》的编纂想法一直放在心头,正是有这样的念头,我在2013年10月发表的《黄文弼所获西域文献的学术价值》中说道:“今后我们应当把黄文弼先生所获西域各类文献称作‘黄文弼文书’!相信今后的《吐鲁番学大辞典》一定会有‘黄文弼文书’这个条目。”(《黄文弼所获西域文献论集》,科学出版社,2013年)。据上海辞书出版社的会议记录,2018年6月在讨论《敦煌学大辞典》(第二版)编纂方案第五次修改稿时,再次提到编纂《吐鲁番学大辞典》。2019年2月《敦煌学大辞典》召开编纂工作会议,正式提出在《敦煌学大辞典》(第二版)出版后,将着手开展《吐鲁番学大辞典》的编纂工作。

准备:机制启动 框架初定

随着《敦煌学大辞典》的正式发布,上海辞书出版社提议正式启动《吐鲁番学大辞典》的编纂工作,并由中国敦煌吐鲁番学会与吐鲁番市文物局、上海辞书出版社三方协作,共同完成。我作为学会现任会长,受命组织这一宏大工程。从2025年1月开始,经过多方调研和可行性论证,确定大致框架和可能的撰稿队伍。3月11日,在北京大学召开《吐鲁番学大辞典》编纂工作启动会议,协作三方领导及部分主要编纂人员会聚一堂,确定了全书的基本框架结构、类目设计、词条选择、门类负责人、工作进度等,并对可能遇到的问题进行了初步讨论。之后的两个多月内,学会又在北京、上海、吐鲁番、兰州召开多次中、小型工作会议,对一些具体问题和部分门类进行商议,优化编纂团队、细化编纂方案。主编和门类负责人分头约请相关专家拟订条目,并反复商议、修订。

6月28至29日,由三方协作单位主办、西北大学历史学院承办的“《吐鲁番学大辞典》词条定稿会”在西安召开,主编、副主编和相关负责人全数到会,确定按门类分工。各门类负责人和主要撰稿人就词条选取标准、词条归类、不同类别的重复词条,以及撰稿人选等具体问题进行深入讨论,并对此前忽略的门类条目进行查漏补缺,进一步扩大辞典的收录范围。这次会议让这部大辞典的编纂进入正常运行的轨道。

难度:遗存广布 整合难题

在着手编纂《吐鲁番学大辞典》的时候,我们对于这项工作会遇到的难关做了充分的评估。

吐鲁番学的内涵要比敦煌学更加丰富,也更加杂乱。敦煌学的研究对象主要是以莫高窟、榆林窟为主体的敦煌石窟及壁画和藏经洞发现的文献及绢纸绘画等。吐鲁番学研究的对象,从石窟寺来讲就有吐峪沟、柏孜克里克、胜金口、伯西哈、乌江布拉克、七康湖、雅尔湖、大小桃儿沟等;还有高昌城、交河城以及吐鲁番盆地内分布的古城遗址、烽火台等;从文献来说,不仅有石窟前堆积中发现的大量写本、印本残片,还有佛寺、衙署、驿站、烽火台等遗址出土的各类文献,特别是阿斯塔那、哈拉和卓、巴达木、洋海、木纳尔等墓葬发现的大量文书、墓志等,以及陶器、木器、瓦器、丝绸、毛织品等各类文物材料,其中许多类型的文物是敦煌学较少遇到的。

中国的吐鲁番学研究走着一条比敦煌学更加坎坷的道路。19世纪末、20世纪初,乘中国积贫积弱、时局混乱之机,多个国家的探险队在吐鲁番大肆劫掠,石窟寺满壁创伤,古墓葬十室九空,大量文物、文书流散于世界各地的公私收藏者手中,可以说是真正的“伤心史”。这些都为《吐鲁番学大辞典》的编纂带来前所未有的挑战,需要动员集体的力量,协调完成词条的撰写。

20世纪20年代末,中国考古学家黄文弼先生孤身一人,在吐鲁番从事考古发掘,获得了少量但不乏重要的“黄文弼文书”,进行整理并在《吐鲁番考古记》(1954年)中发表。新中国成立后,配合吐鲁番地区的基本建设,1959年至1973年新疆考古工作者在阿斯塔那和哈拉和卓两个墓地发掘数百座墓葬,获得从高昌郡、高昌国到唐西州的大量文物和文书。这批文书由唐长孺先生主持的整理小组编纂成《吐鲁番出土文书》,文物出版社在1981—1991年和1992—1996年分别出版平装本10册和图录本4册,发表大量前所未见的文书,并为吐鲁番文书的整理确定了规范,推动了国内吐鲁番学的进步。

可行性:六重突破 编纂有基

20世纪80年代初,我国学术界整体水平不断提升,吐鲁番学研究显著发展,主要表现在以下几个方面。

第一,考古发掘日新月异。吐鲁番学与敦煌学不同的一点是,吐鲁番地区由于气候干燥,地下埋藏着丰富的文物宝藏。洋海墓地出土大量从史前到魏晋时期的各种文物;阿斯塔那、哈拉和卓、巴达木等墓地也不断出土文书、墓志,其中有些墓主是重要历史人物;吐峪沟石窟东西两区的彻底清理和发掘,获万余件文献资料,还清理了周边山坡上的寺院遗址,均有不同类型的文书出土;西旁景教寺院遗址的全面发掘,为丝绸之路东西文化交流提供了新资料,也获取了德国探险队没有发掘干净的文献材料。这些都为吐鲁番考古、文物、文书的研究提供大量素材,也推动了相关学科的进步。

第二,摸清海外流散文物的底细。随着我国学者走出国门,“满世界寻找”吐鲁番出土文物和文书,几代人前赴后继,到目前为止,我们基本上调查清楚各国流散文物的总体情况,甚至对一些馆藏的每件文物都做了登记和编目。与此同时,随着国际交往的频繁,国内科研单位和研究者个人,也收集积累了大量欧美、日本学者整理研究吐鲁番资料的图录、专著等各类出版物,为国内学术进步夯实了基础。

第三,胡语人才的培养和提高。改革开放后首批出国的学者回国任教,如北京大学的段晴教授,带出了一批能够自主解读胡语文献的人才。与此同时,不少年轻学者借助国家留学基金等项目的支持,前往欧洲高等学府学习解读各种胡语文献。目前我们已经拥有一支可以独立处理吐鲁番出土的回鹘语、粟特语、中古波斯语、帕提亚语、叙利亚语、梵语、焉耆语、龟兹语、藏语、西夏语、蒙古语的人才,吐峪沟新出各种语言文献的解读和发表就是明证。

第四,典籍文书研究的进步。继《吐鲁番出土文书》的出版,吐鲁番地区文物局柳洪亮先生整理1979—1986年间出土文书,著有《新出吐鲁番文书及其研究》(新疆人民出版社,1997年);吐鲁番学研究院与武汉大学中国三至九世纪研究所整理1980—1981年新出土汉文佛典,编成《吐鲁番柏孜克里克石窟出土汉文佛教典籍》上下册(文物出版社,2007年);北京大学中国古代史研究中心、吐鲁番学研究院、中国人民大学国学院合作整理1997—2006年间出土文献,编为《新获吐鲁番出土文献》(中华书局,2008年);王振芬、孟宪实和我主持编纂《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献》32册(中华书局,2020年),整理了大谷探险队劫掠而留存在旅博的两万六千件文献残片。此外,还有沙知、吴芳思编著的《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献(非佛经部分)》(上海辞书出版社,2005年)。这些吐鲁番出土文献的整理和研究,无疑为《吐鲁番学大辞典》的编纂提供了前期准备。

第五,吐鲁番文献目录的编纂。与吐鲁番出土文献的整理同步进行的,还有吐鲁番出土文献的编目工作。这方面的成果有陈国灿、刘安志主编《吐鲁番文书总目(日本收藏卷)》(武汉大学出版社,2005年);我主编《吐鲁番文书总目(欧美收藏卷)》(武汉大学出版社,2007年);还有我们完成的《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献总目索引》3册(中华书局,2020年)。此外,2015年我还主持完成新疆流失海外文献目录,包含吐鲁番出土各种语言文字的文献目录,虽未刊行,但为今天辞典的编纂打下了基础,因为其中许多胡语文献的名称都已做了汉译,并按号收集了所有相关的研究文献。

第六,互联网的助力。我们在编纂《敦煌学大辞典》“学术史”这一门类时,许多海外学者的简历都通过书信获得,有些因没有找到联系人而没法写入词条。但如今,互联网不仅可以帮助我们获得相关条目的研究信息,还为查找学者的简历提供极大的方便。

综上,多年的学科积累与《敦煌学大辞典》编纂的成功经验,为《吐鲁番学大辞典》的编纂奠定了坚实基础。

正如我在曾发表的文章《期盼“吐鲁番学”与“敦煌学”比翼齐飞》一文中所期许的,相信通过《吐鲁番学大辞典》的编纂,总结吐鲁番学研究成果,必将推动吐鲁番学的进一步发展,为构建中国自主知识体系贡献力量,进而改写中国敦煌吐鲁番学的“伤心史”,为中国学术增添新篇章。

(作者:荣新江,系北京大学博雅讲席教授、中国敦煌吐鲁番学会会长)

股票办理开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。